河西走廊地区,年降水量极少,蒸发量却极高,全靠南部祁连山流出的河水滋养,一片片绿洲才得以形成。在生态保护观念越来越深入人心的今天,人们都对河西绿洲的命运非常关注,担心现代化潮流会给这里的绿洲带来冲击。那么现实的情况是怎样呢?现代绿洲的面积与历史上的绿洲面积相比是否发生了萎缩?河西绿洲的承载力是否已经达到了极限,它的未来发展之路又在何方?

祁连山下,黄沙之中,绿洲连缀成串

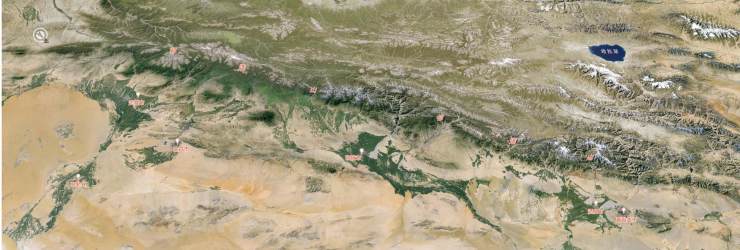

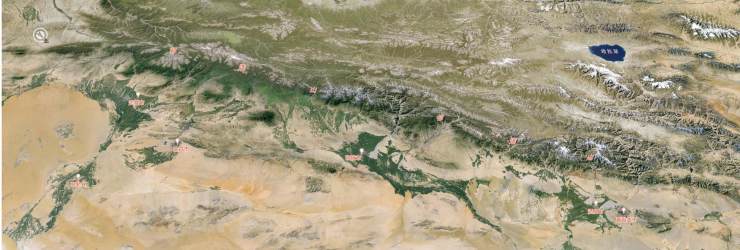

从遥感图中看河西走廊,祁连山连绵的山脚下,漫漫戈壁黄沙之中,一片片充满生命力的绿色分外引人瞩目,这就是河西走廊的绿洲。这些绿洲,在古代,是中原文明挺进西域的踏脚石;到了现代,又成了支撑起甘肃工农业和整个河西地区人们生活的基石。

从遥感图中看河西走廊,祁连山连绵的山脚下,漫漫戈壁黄沙之中,一片片充满生命力的绿色分外引人瞩目,这就是河西走廊的绿洲。这些绿洲,在古代,是中原文明挺进西域的踏脚石;到了现代,又成了支撑起甘肃工农业和整个河西地区人们生活的基石。

斯坦因曾在他的书里记述,在他从帕米尔高原地带深入亚洲腹地的过程中,一越过疏勒河河谷地区,就感觉到了扑面而来的湿润气息。在忍受过塔里木盆地的极端干旱、看惯了昆仑山脉的荒凉景象后,乍一看到肃州河谷(今酒泉地区)“极其茂盛丰美的夏季牧草”,他忍不住感触良多。

令这个大胆的考古探险家发出赞叹的就是甘肃河西走廊的绿洲。在地图上,这些绿洲一小片一小片地连缀成一个不规则的狭长条状,一直向西北方向延伸,从武威直到敦煌。正是这些绿洲,托起了汉唐时期连接中原与西域的辉煌丝路,也给予了这片干旱土地生动而明亮的表情。