在中国古代,生态保护并非仅仅是自然资源管理的问题,而是一个深刻的人文关怀和哲学思考。从“天地不仁,以万物为刍狗”这一名言中,我们可以窥见当时社会对于生态平衡的深刻认识。

首先,“天地不仁,以万物为刍狗”的这句话出自《庄子·大宗师》,其中“刍狗”指的是用来做牛羊食用的草料,意指没有生命价值,只是被动使用的存在。在这里,它象征着人类对于自然界的一种剥削态度。这种观点表明,在很长一段时间里,人们意识到了自己与自然之间的关系,并开始质疑以往对待自然世界的方式。

其次,这个名言背后的思想也体现了儒家文化中的“敬畏山川”的理念。孔子曾说:“礼之用,和为贵。”这意味着通过礼仪来维持社会秩序,同时也体现了对自然规律的一种敬畏。这在一定程度上反映了中华民族传统文化中的生态保护意识。

再者,《诗经》中的许多篇章赞美大自然,如:“春夜喜雨,不食五谷。”这样的诗句表达了一种欣赏和尊重大自然力量的心情,也隐含着一种节制利用资源的手法,即只有在雨水充沛时才进行农业活动,从而避免过度开发土地造成损害。

此外,还有很多关于植物、动物和矿产等方面的智慧,比如“树木之本于土,其枝叶于水”,强调植物依赖土壤和水分成长,这样的观察已经包含了现代生物学上的概念,如营养循环链条。而“鱼跃龙门”,则描绘了一幅动静相间、生灵互助的大道理,其中蕴含了一个生物多样性的概念,即各类生物共同构成一个健康生态系统。

最后,“民以食为天”,这个观点虽然似乎与生态保护无直接关系,但它揭示了人类对于食物来源以及生产方式影响环境的地位。当我们理解到自己的行动如何影响周围世界,我们就更容易去考虑我们的行为是否会破坏或保护环境,从而产生更加负责任的情感,对待地球成为一种基本的人格修养之一。

总结来说,中国古代关于生态保护的名言,是我们今天学习如何更好地维护地球福祉的一个宝贵财富。它们不仅是一些历史文献,更是我们推广绿色生活、倡导可持续发展的一份精神财富。在追求经济增长与技术进步的同时,我们应该不断回顾这些智慧,让它们指导我们的行为,为实现人与自然共存创造条件。

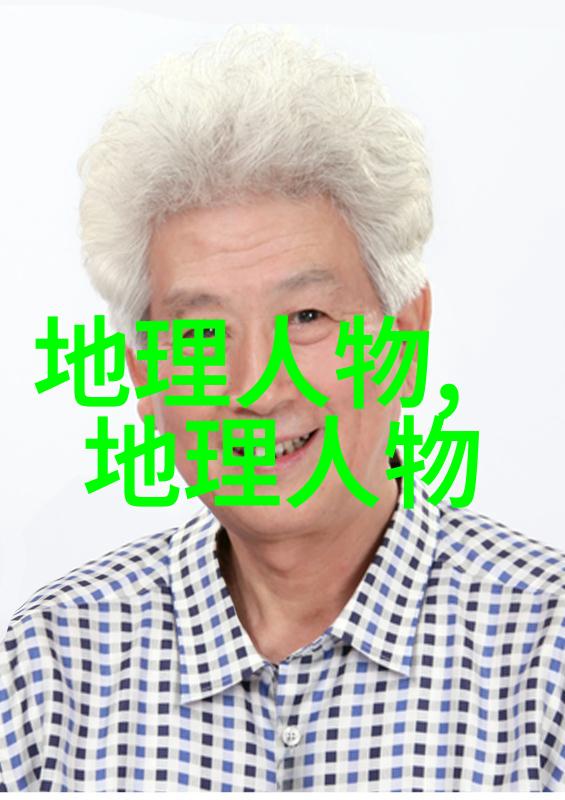

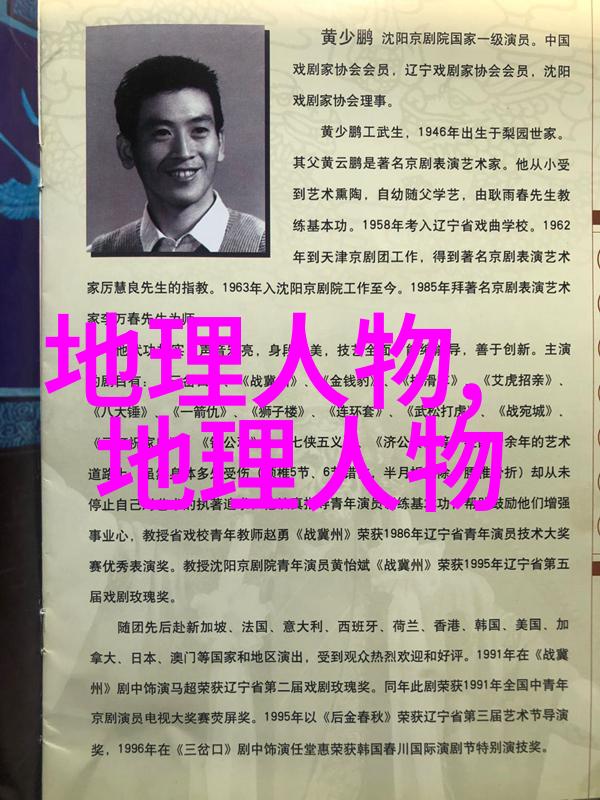

标签: 地理人物