什么是生态环境保护?

生态环境保护,是指在经济社会发展的同时,采取有效措施,防治污染,控制资源浪费,维护和改善自然生态平衡,对人类健康和福祉有益。它是实现可持续发展的基础和前提,也是国家长治久安的重要保证。

我国如何进行生态环境保护?

我国自20世纪末开始,就意识到了生态环境问题的严重性,并开始实施一系列政策与法规,以加强对自然资源的管理与利用。在此过程中,我们通过建立国家级自然保护区、生物多样性保育区等形式来保障野生动植物及其栖息地不受破坏。此外,我国还积极推广节能减排技术,加大对污染物排放限额和标准的力度,以及加强工业废水、废气处理设施建设等。

生物多样性的恢复

在中国东北亚地区,一些因历史原因受到严重破坏的地方,如黑龙江省兴凯湖周边地区,因种植业扩张导致湿地面积急剧缩小,而现在已经展现出显著恢复迹象。通过政府的大力支持以及国际合作,这片区域正在逐步修复其原有的湿地功能,为当地野鸭繁殖提供了良好的栖息地,同时也为全球鸟类迁徙路径上的关键停靠点起到重要作用。

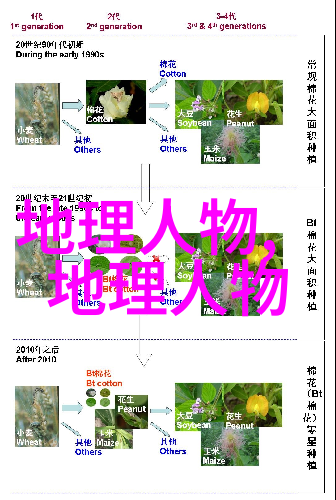

可持续农业实践

我国南方一些农村地区,如云南省玉溪市昆阳县,因采用了无化肥无农药的人工滴灌技术,不仅提高了作物产量,还显著降低了农田土壤污染,从而形成了一种更加环保高效的人工灌溉模式。这种农业模式不仅促进了当地农民收入增加,也为提升整个乡村经济水平打下坚实基础,同时也是我们推广全国范围内绿色农业的一次宝贵经验。

城市绿化工程

随着城市化进程不断深入,我国各城市都面临着空气质量恶化的问题。在北京作为首都的一个典型案例中,由于长期以来大量建筑活动导致空气质量恶化,因此政府部门积极推行“蓝天计划”,包括限制燃烧发电机组运行时间、提高公共交通工具使用率以及大规模植树造林等措施。这些努力使得北京乃至全国其他城市都获得了一定的净化效果,有助于改善居民生活质量并增强人们对清洁天空美好生活品质的情感认同。

未来的挑战与机遇

尽管取得了一定的成效,但我国仍然面临许多未来的挑战,比如工业转型升级所带来的新能源、新材料、新技术应用问题,以及人口红利消失后可能出现的人口结构变化影响。我们需要继续深入研究科技创新,加快产业结构调整,并且完善相关法律法规体系以应对这些挑战。而同时,这些挑战也为我们提供了解决问题探索新的方法途径带来了新的机遇,即将更好地融合科技创新与传统文化,在这趟旅途上共同创造一个更加美好的未来世界。

标签: 地理人物