在古代文学中,特别是在唐宋时期,文人们不仅以诗歌、文章来表达自己的情感和思想,还常常通过对自然界的描绘来寄托自己的感情。其中,对于植物尤其是多肉植物的描写,是一门艺术,它不仅体现了作者对于自然之美的欣赏,也反映了他们对于生活态度和审美观念的一种独特表现。

多肉质好的古言:实用与审美并重

在《红楼梦》中,贾宝玉曾经将自己院子里的花园设计得非常精致,其中就包括了一些珍奇异彩的多肉植物。这些植物不仅为园林增添了色彩,更有助于保持环境湿度,有益于庭院内外气候调节。这样的设计既符合当时的人们实用的需要,又充分体现了对自然之美的追求和享受。

文人的笔下——生动细腻

在《词话·春晓》中,苏轼描述了一幅春天景象:“绿柳垂丝绵,无花独自开。”这里,“无花独自开”的意象,让人联想到那些没有华丽外表却依然散发出淡淡香味的小小多肉植物。在这首词里,我们可以感受到苏轼对于生命本身价值的理解,以及他对于大自然细微变化的敏锐洞察力。

古代文化中的寓意解读

在《山房日记》,王守仁先生记录了自己收养的一棵“石莲”,它是一种特殊类型的小型仙人掌,以其坚韧而优雅被誉为“石莲”。这种寓意深远的事物,在那时代里,不仅代表着一种超脱尘世、追求高洁境界的心理状态,而且也展现出王守仁先生对于宇宙间一切事物都蕴含哲学意义这一信念。

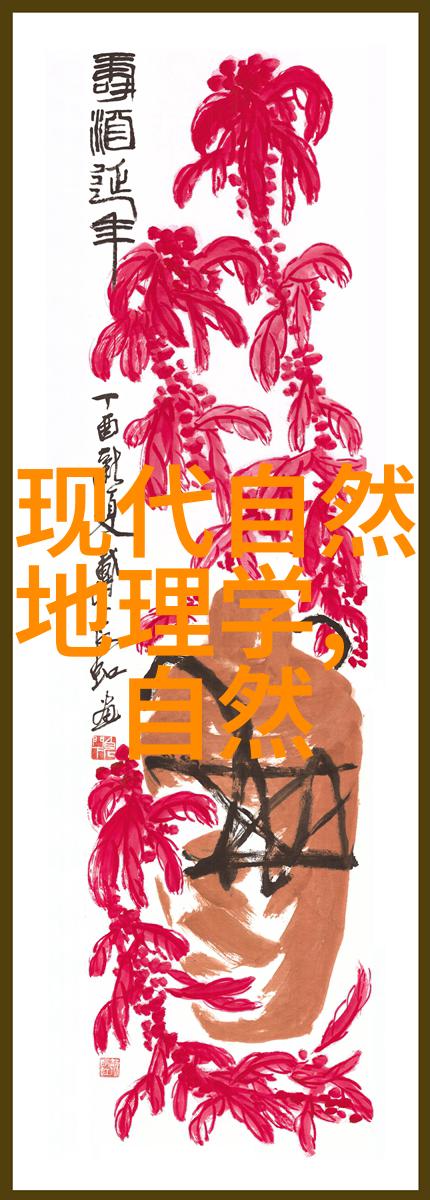

书画作品中的隐喻手法

李白曾经用他的诗歌创作捕捉到了草木之间的情感交流:“树头风起千条浪,小溪流水三百尺。”虽然这里并没有直接提到多肉植物,但从整首诗的情景构图我们可以推测,那些枝叶摇曳的小树或许隐藏着某种类似于多肉植物那样顽强生长又柔弱可爱的心灵世界。这就是典型的手法,用形容一个事物而非直接描述它,从而激发读者的想象力和思考。

审视传统——现代眼光下的复兴潮流

随着时间流逝,一些过去被忽略甚至遗忘的事物,如今重新获得我们的关注。比如现在许多现代园艺师开始重视传统中国园林中的各种特色植物,而这些包括一些难以培育且具有很高观赏价值的大型仙人掌等。此举既是对历史文化的一次回顾,也是现代社会向往平衡生活方式与提升品质生活的一个尝试。

从根源探寻——跨越千年的共鸣点

最终,这个跨越千年的共鸣点其实并不只是关于某一种具体存在的事物,而更多的是关于人类心灵深处所共有的需求:希望、快乐以及宁静。在这个不断变迁的大时代背景下,每个人都渴望找到属于自己的安慰,就像那些顽强生长在沙漠地带但依然持久繁荣下去的小小仙人掌一样。而正是在这样的寻找过程中,我们才更好地理解为什么“多肉质好的古言”能成为穿越时空的一个连接线索,为今天的人们提供了一种精神上的慰藉。